Feminismos comunitarios – Cuerpos/territorios

Objetivos del curso:

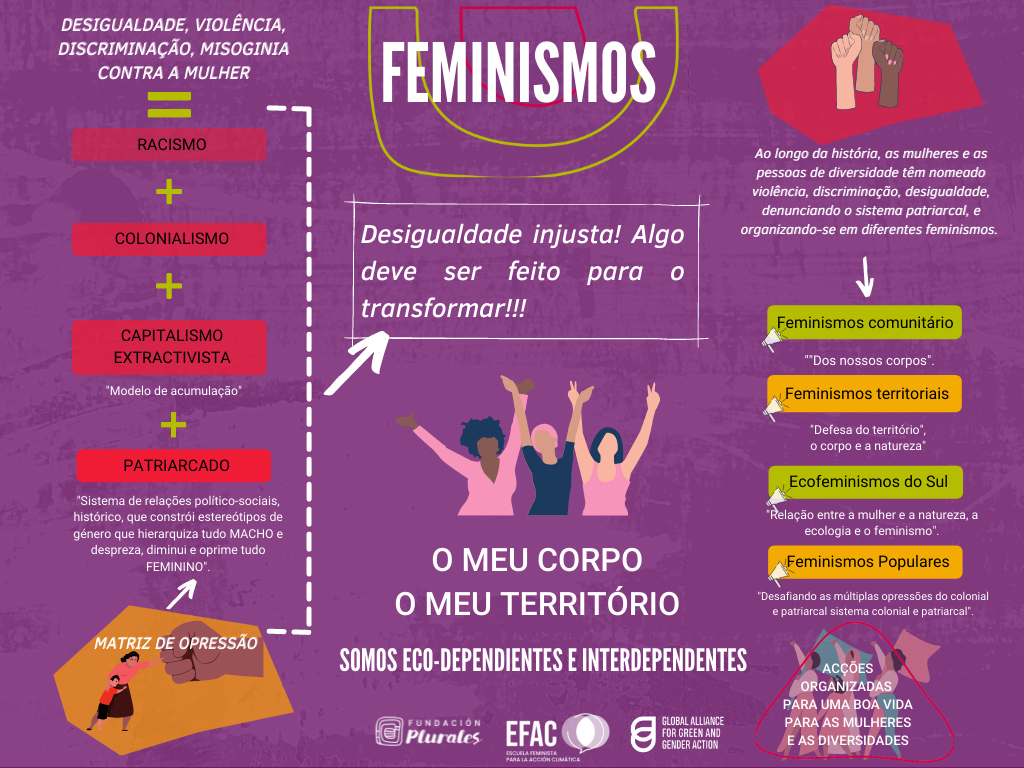

Discutir y reflexionar sobre qué significa ser feminista, revalorizando los feminismos de nuestras tierras: feminismos comunitarios, feminismos territoriales, feminismos populares y ecofeminismos del sur.

¿Qué significa ser feminista?

¿Qué significa ser feminista? Los feminismos de nuestras tierras: feminismos comunitarios, feminismos territoriales, feminismos populares y ecofeminismos del sur.

Video explicativo N°1 – Soledad de León

¿QUÉ SIGNIFICA SER FEMINISTA?

A lo largo de toda la historia de la humanidad, las mujeres hemos denunciado diferentes modos de discriminación, violencia e injusticias que vivenciamos por el simple hecho de ser mujeres. Según la autora Diana Maffia, reconocerse como feminista significa estar de acuerdo con tres afirmaciones:

- En todas las sociedades, las mujeres (y personas de la diversidad) están peor que los varones. Esto sería un principio descriptivo. Es decir, se puede describir (mostrando estadísticas por ejemplo), la desigualdad entre varones y mujeres, las formas en que las vidas de las mujeres se ven afectadas de manera injusta.

- Esa desigualdad, es injusta. No es justo, que en todos los lugares del mundo, en todas las sociedades, en todos los períodos históricos, las mujeres estén peor que los varones. Esto es un principio prescriptivo. ¿Qué significa eso? Una afirmación prescriptiva nos habla de lo que debe ser, es decir, valora lo que está bien o está mal. Es decir que la desigualdad entre hombres y mujeres está mal, es injusta.

- Hay que hacer algo para no seguir reproduciendo ese orden injusto, e intentar cambiarlo. Esto sería un principio práctico. Un compromiso a hacer algo al respecto, para cambiar la situación de desigualdad en la que viven las mujeres.

Esta no es la única definición de Feminismo que existe, pero es la definición a la que adherimos desde la Escuela. Hay algunas que piensan que sólo se puede hablar de feminismo cuando hay organización colectiva y pelea por los Derechos Humanos. Desde la escuela compartimos con las feministas comunitarias que en los territorios donde habitamos, históricamente las mujeres han luchado por la justicia y la igualdad antes de que se inventara la palabra Derechos Humanos y los Estados Modernos como los conocemos hoy.

Entonces, por ejemplo Adriana Guzmán (una gran referente del feminismo comunitario), plantea que el feminismo es “la lucha de cualquier mujer, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha contra el patriarcado que la oprime” y define al patriarcado como el sistema que oprime a mujeres, hombres y naturaleza, que es capitalista extractivista. Forma parte de un movimiento que se reconoce como “feministas comunitarias antipatriarcales”, apostando a una comunidad de comunidades, que no cree en el Estado como forma de organización de los pueblos.

Otra autora, Francesca Gargallo recupera las palabras de Julieta Paredes para definir al feminismo: “Toda acción organizada por las mujeres indígenas en beneficio de una buena vida para todas las mujeres, se traduce al castellano como feminismo”. Francesca va a decir que hablar de buena vida, justicia, autonomía y reconocimiento desde los feminismos del Abya Yala, implica hacer una crítica a la idea de liberación como acceso a la economía capitalista, y cómo se escucha a las mujeres de culturas y cosmovisiones diferentes a las occidentales.

PERO… ¿DE DÓNDE VIENE LA DESIGUALDAD ENTRE LO FEMENINO Y LO MASCULINO? ¿QUÉ ES EL PATRIARCADO?

“Cuando empezamos a encontrar espacios con otras compañeras mujeres podíamos junto a ellas reconocer estas opresiones y desde ahí pensar en cómo transformarlas. Es una lucha que hacemos día a día.”

(Testimonio taller 31/7)

Las mujeres que comenzaron a observar estas diferencias y desigualdades en relación a los hombres, comenzaron a juntarse a conversar, a contar sus experiencias, y se dieron cuenta que lo que cada una vivía como algo individual, en realidad le pasaba a todas. Se dieron cuenta que era una experiencia colectiva. Algunas de ellas comenzaron a tomar nota de estas desigualdades y escribir sobre esto, y así fueron surgiendo algunas categorías teóricas que nos acompañan y ayudan a ver estas desigualdades, injusticias y violencias.

Así, una autora Francesa (Simone de Beauvoir) escribió en 1949 un libro que se llamó “El segundo sexo” donde reflexionó sobre lo que había significado para ella ser mujer. Y se había dado cuenta que en el mundo, todas las cosas, la historia, la ciencia, la medicina, la cultura, la religión, estaban pensadas desde el punto de vista de los hombres. (A esto se le puso un nombre: androcentrismo). Los hombres eran el punto de referencia desde dónde se miraba la realidad: el varón es la norma, lo correcto, lo perfecto, y a la mujer se la observa como lo diferente, se la compara al hombre. Es por esto que la mujer vendría a ser “el segundo sexo”, lo otro. En este libro, la autora describe cómo se valora y naturaliza lo masculino como punto de referencia, inferiorizando todo lo asociado a las mujeres, a lo femenino.

Lamentablemente, esto no es cosa de la historia, sino que sigue vigente hasta nuestros días. Un ejemplo reciente donde podemos ver presente el androcentrismo, es en los estudios sobre los efectos de las vacunas de COVID. Ninguno de los estudios desarrollados, indagó en los efectos de las vacunas sobre el ciclo menstrual. Muchas mujeres comenzaron a advertir que habían tenido cambios luego de la colocación de la vacuna y ahí salió a la luz que ningún estudio se había preguntado sobre esto. O pensemos por ejemplo en los baños públicos. Son siempre los baños de mujeres los que tienen mesas cambiadoras para bebés. ¿Acaso sólo las mujeres salen a lugares públicos con niñes y pueden cambiarlos? Estos hechos demuestran cómo el mundo está pensado desde el mundo de vista masculino, y asigna roles a mujeres y varones, como si fueran naturales.

Ir juntando todas estas experiencias, mirando los sesgos en todos los ámbitos de la sociedad, llevó a las feministas a mirar que no se trata de cosas aisladas, sino que todo forma parte de un gran sistema, al que se le llamó: sistema patriarcal o patriarcado.

“Siempre nos atribuyen tareas de cuidado del hogar. Pero también desde niñas, el cuidado de hermanos varones de la misma edad. No nos dejan estudiar aunque querramos hacerlo. Se prioriza que estudien los varones.”

(Testimonio taller 31/7)

El patriarcado es un sistema de relaciones sexo-políticas, histórico, que construye estereotipos de géneros y por un lado jerarquiza todo lo asociado a lo masculino y por otro, desprecia, minoriza y oprime todo lo asociado a lo femenino. Esto quiere decir, que a partir del sexo biológico, la sociedad va a asignar determinados valores, roles y funciones, que se transmiten en la educación y la socialización, haciéndolos aparecer como naturales. Es decir, que a partir del sexo, va a determinar un género, que es social, pero se lo hace aparecer como natural. Así, se establecen dos estereotipos, que aparecen como contrarios. A su vez, son opuestos: si se es una cosa, no se puede ser la otra.

| MASCULINO | FEMENINO |

| Objetivo | Subjetivo |

| Racional | Emocional |

| Público | Privado |

| Mente | Cuerpo |

| Fortaleza | Debilidad |

| Activo | Pasivo |

De este modo, todo lo que aparece en el lado izquierdo (esta lista podría seguir con muchos más ejemplos) se valora, se jerarquiza, es “mejor” y lo que aparece en el lado derecho, se desprecia, es minorizado, es “peor”. Así, cuando una persona no responde a ese estereotipo de género asignado, el sistema patriarcal va a ejercer violencia para volver a instalar ese orden, que se vuelva a respetar esa norma. Por ejemplo, el supuesto lugar de la mujer es el ámbito privado donde se ocupa de mantener a su esposo e hijos; si circula por ejemplo en el ámbito público, algunos hombres se creen con el derecho a ejercer violencia para enseñarle cuál es su lugar, la casa. Si se anima a disputar ese orden establecido, la mujer debe atenerse a las consecuencias, de ser tomada como “mujer pública”, de todos. Es importante aclarar que más allá de la que la violencia en mayor proporción suele ser ejercida de varones a mujeres, la violencia también es ejercida contra los varones que no responden al estereotipo, y por supuesto a todas las identidades no binarias que no adoptan ni uno ni otro. Muchas veces escuchamos cómo son maltratados los varones por demostrar sus emociones, o se les dice que no lloren, que eso es de “nenas” y se los violenta cuando lo hacen.

Este orden patriarcal, modela la sociedad, educa a los varones principalmente como los aplicadores de esa violencia para sostener la norma, pero también está presente en todas las instituciones, y también muchas veces las mismas mujeres sostenemos ese sistema patriarcal sin darnos cuenta.

De este modo, las mujeres y personas de la diversidad, fueron nombrando la violencia, la discriminación, la desigualdad, denunciando el sistema patriarcal, y se fueron organizando en los diversos feminismos. Y decimos así en plural, porque no hay uno solo, aunque si hay bases comunes e ideas compartidas. Pero cada movimiento ha ido poniendo el foco en diferentes asuntos y elaborando sus maneras propias de mirar los efectos del patriarcado. Hemos decidido para la escuela, re-conocer los feminismos de nuestras tierras, de Nuestramérica, los feminismos cercanos, de los que formamos parte.

“Desde chicas, a nosotras como mujeres, nos dijeron que no debíamos hacer determinadas cosas. Como por ejemplo opinar. Siempre nos excluían de los espacios de toma de decisiones, sin dejarnos alzar nuestras voces.”

(Testimonio taller 31/7)

LOS FEMINISMOS DE NUESTRAS TIERRAS

Feminismos Comunitarios

Adriana Guzmán es una de las referentes más reconocidas del feminismo comunitario. Traemos sus propias palabras para poder describirlo a partir de su surgimiento: “El feminismo comunitario es una organización que venimos construyendo en Bolivia desde 2003, con mujeres encontradas en la calle, en la lucha contra un sistema en ese momento representado por el genocidio contra nuestro pueblo. Ahí, en la calle, nos dimos cuenta que no todos los cuerpos luchamos de la misma forma, ni sufrimos las mismas opresiones. Fue nuestro encuentro con el patriarcado y el principio de la necesidad de reconocernos feministas, porque era necesario como posicionamiento político construir un feminismo desde nuestros cuerpos, que tuviera esta propuesta: la comunidad. No creemos que sea el Estado el que vaya a acabar con el sistema. Creemos en la autoorganización y autodeterminación, en la memoria ancestral de nuestros pueblos y cuerpos. En el 2016 tuvimos una ruptura con el feminismo comunitario por la violencia política y también física, psicológica y sexual, vivida dentro de la organización. Una ruptura difícil, un acto necesario de consecuencias. Nada justifica la violencia aunque venga de una compañera lesbiana que se autoidentifique feminista. Desde 2016, nuestro nombre es feminismo comunitario antipatriarcal, luchamos contra el patriarcado que está adentro y el que está afuera”.

Fueron los feminismos comunitarios los que comenzaron a hablar de cuerpo-territorio. De la necesidad de mirar que el primer territorio donde el patriarcado ejerce su violencia, es sobre nuestros cuerpos. Entonces, es imposible escindirlos.

“A veces sufrimos dobles discriminaciones. Por ser mujer, hablar otro idioma, ser de comunidades indígenas.”

(Testimonio taller 31/7)

Feminismos territoriales

Para muchas, los feminismos territoriales y los feminismos comunitarios son parte de lo mismo. En este caso, vamos a recuperar las palabras de Astrid Ulloa sobre el tema: “Feminismos territoriales: Entiendo a partir de este concepto las luchas territoriales ambientales que son lideradas por mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, y que se centran en la defensa del cuidado del territorio, el cuerpo y la naturaleza, y en la crítica a los procesos de desarrollo y los extractivismos. Las propuestas se basan en una visión de la continuidad de la vida articulada a sus territorios. Plantean como eje central la defensa de la vida, partiendo de sus prácticas y relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones de lo humano con lo no humano. De igual manera, proponen la defensa de actividades cotidianas de subsistencia, de autonomía alimentaria y de sus modos de vida.”

“Destruimos a la madre naturaleza para la economía, pero estamos afectando todo. Las ciudades han crecido desorganizadamente, los ríos están contaminados y eso es una tristeza”

(Testimonio taller 10/7)

Ecofeminismo del Sur

El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que explora los encuentros y posibles sinergias entre ecologismo y feminismo. A partir de este diálogo, pretende compartir y potenciar la riqueza conceptual y política de ambos movimientos, de modo que el análisis de los problemas que cada uno de los movimientos afronta por separado gana en profundidad, complejidad y claridad (Puleo, 2011). Es una filosofía y una práctica que defiende que el modelo económico y cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales y relacionales que sostienen la vida y que “se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza” (Shiva y Mies, 1997:128). Simplificando mucho la variedad de propuestas ecofeministas, se podría hablar de dos corrientes: ecofeminismos esencialistas y ecofeminismos constructivistas. Los ecofeminismos de corte esencialista, denominados también clásicos, entienden que las mujeres, por su capacidad de parir, están más cerca de la naturaleza y tienden a preservarla. Esta corriente tiene un enfoque ginecocéntrico y esencialista que encontró un fuerte rechazo en el feminismo de la igualdad, que renegaba la vinculación natural que había servido para legitimar la subordinación de las mujeres a los hombres. Las ecofeministas clásicas otorgan un valor superior a las mujeres y a lo femenino y reivindican una “feminidad salvaje”. Consideran a los hombres como cultura (entendiendo la cultura como de degradación del buen salvaje) y las mujeres como naturaleza. Este ecofeminismo presenta una fuerte preocupación por la espiritualidad y el misticismo y defiende la idea de recuperar el matriarcado primitivo.

Críticos con el esencialismo del ecofeminismo clásico, surge el ecofeminismo constructivista. Desde este enfoque, se defiende que la estrecha relación entre mujeres y naturaleza se sustenta en una construcción social. Es la asignación de roles y funciones que originan la división sexual del trabajo, la distribución del poder y la propiedad en las sociedades patriarcales, las que despiertan esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Este ecofeminismo denuncia la subordinación de la ecología y las relaciones entre las personas a la economía y su obsesión por el crecimiento.

“El Cambio Climático afecta mucho a las mujeres. Soy sanadora espiritual indígena. La tierra se está cansando.”

(Testimonio taller 10/7)

Feminismos Populares

Al hablar de feminismos populares nos situamos inmediatamente en América Latina, región en la cual se sostienen diálogos cotidianos entre las organizaciones sociales que entrecruzan los feminismos, el marxismo y las críticas al colonialismo para comprender y transformar sociedades determinadas, agudos conflictos de clase, la subalternización racista y la dominación patriarcal.

En Argentina, Claudia Korol, educadora popular feminista, es una de las voces referentes dentro del movimiento social de los feminismos populares. Ella plantea que cuando hablamos de feminismos populares nos referimos a colectivos que se multiplican entre las mujeres y las disidencias sexuales, que asumen el feminismo como un modo de desafiar las múltiples opresiones producidas por el capitalismo colonial y patriarcal: feminismos nacidos en las luchas populares, feminismos indígenas, feminismos campesinos, entre otros.

Estos feminismos populares se desarrollan en una práctica diaria y su teoría surge de esas mismas prácticas y los aprendizajes colectivos, entrando a veces en tensión con los feminismos académicos y feminismos institucionales (ONGs, fundaciones, entre otros). De todos modos, si bien los feminismos populares tienen como característica el arraigamiento a los suelos en los cuales se desarrollan, Korol destaca que marchan muchas veces en la misma dirección que otras corrientes del feminismo: “nuestro feminismo no reconoce las fronteras coloniales que separan a nuestros pueblos ni a nuestros cuerpos. Identificar el territorio en el que crecemos como colectivas rebeldes, no implica desconocer los muchos esfuerzos por cambiar al mundo que nacen en otros espacios y territorios”.

Una de las características de los feminismos populares es que, como radican en otros movimientos sociales que pueden incluso llegar a rechazar la idea del feminismo, llevan adelante una lucha interna propia de cuestionamiento y transformación de las relaciones de opresión al interior de los movimientos sociales.

PATRIARCADO, CAPITALISMO, COLONIALISMO Y RACISMO: LAS BASES DE LA CONFIGURACIÓN DEL MUNDO QUE CONOCEMOS HOY.

“Hay patriarcado en muchas historias de mestizaje, abuso de poder. Se conciben hijos/as por violación.”

(Testimonio taller 31/7)

Las compañeras de los feminismos indígenas y comunitarios, han denunciado que en nuestras tierras el patriarcado existía, pero que se exacerbó a partir de la conquista de Nuestramérica. La llegada de los conquistadores europeos (y la aniquilación de nuestros pueblos originarios), llegó en el mismo momento en que se instalaba el capitalismo como forma de organizar el mundo entero. De la mano del capitalismo llegaron el colonialismo, el racismo y la intensificación del patriarcado originario. Es lo que el feminismo comunitario llama “doble entronque patriarcal”, o también distinguen entre patriarcado originario de bajo impacto y patriarcado moderno.

Volviendo al capitalismo, los feminismos han señalado, cómo necesitó desde su surgimiento y para su permanente reproducción, del orden patriarcal. Silvia Federici en su libro “Calibán y la Bruja” (2015) explica cómo en Europa la transición del feudalismo (con una organización de la vida más vinculada a lo comunitario y colectivo) al capitalismo extractivista, necesitó exterminar a una gran cantidad de mujeres, por su rol central como productoras y defensoras de la vida comunal. La instalación de la lógica del capital necesitaba arrasar con la comunidad, haciendo surgir individuos desarraigados dispuestos al empleo a cambio de un salario. Por supuesto que nada de esto sucedió sin violencia, muerte y sangre derramada. Para poder instalar la forma capitalista de organizar el mundo, debían expropiar los poderes que tenían las comunidades para reproducir la vida, para curarse, para vivir de manera autónoma sin depender de un patrón/del dinero, etc. La aniquilación de las mujeres llamadas “brujas” (curanderas, parteras, hechiceras) fue entonces un acto pedagógico, aleccionador y disciplinante para las mujeres en especial, pero toda la comunidad en general. Trajo consigo la destrucción de la vida en comunidad, para pasar a organizarse en familias nucleares, produciendo una separación del mundo de lo público (la política, el empleo, el dinero) y el mundo de lo privado (el hogar, la producción de la vida, la familia), con la consiguiente división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo significó consolidar los estereotipos de género de los que venimos hablando. Decir que como las mujeres son “sensibles y emocionales” tienen naturalmente dones para criar y dedicarse a las tareas de cuidado y del hogar; mientras los hombres por ser “mentales, objetivos y racionales” se desenvuelven mejor en el mundo del trabajo. La economía feminista ha visibilizado también cómo la reproducción del capital se realiza a costa de las mujeres, porque se asegura que el trabajo doméstico que garantiza la vida del trabajador, lo realice la mujer sin que el patrón/capitalista deba costearlo.

“Hablamos sobre la fuerte exclusión que sentimos las mujeres en el ámbito laboral: siempre se prioriza a los hombres.”

“Vivimos opresiones en el espacio educativo, laboral, somos discriminadas y no recibimos los mismos derechos que nuestros compañeros.”

(Testimonios taller 31/7)

La subordinación de la lógica de la vida a la lógica de la acumulación (capitalista), implica el sometimiento de las mujeres, la naturaleza y todo aquello asociado a lo femenino, a un orden patriarcal. Esta premisa ha sido señalada por las diferentes corrientes dentro del eco-feminismo, insistiendo en que es imposible separar estos dos aspectos. Aún así, muchos estudios contemporáneos que realizan análisis sobre los efectos de los regímenes extractivos y la explotación de la naturaleza, omiten la lectura sobre las desigualdades de género que éstos conllevan. El capitalismo, necesitó apropiarse de las tierras y bienes naturales que antes pertenecían a las comunidades campesinas e indígenas, explotando la naturaleza llevándose beneficios económicos, sin importar las consecuencias ambientales. Pero todo esto no hubiera podido hacerse sin la quema de brujas. El capitalismo no podría haberse consolidado sin eliminar a quienes representaban el poder de lo colectivo, lo comunitario, el poder de controlar la sexualidad y la natalidad, el poder de vida, placer y disfrute. Desde la Escuela Feminista para la Acción Climática, creemos que el patriarcado, el capitalismo extractivista, el racismo y el colonialismo, son imposibles de escindir. Configuran una matriz de opresión permanente, que afectan nuestras formas de vida y nuestros proyectos históricos como pueblos, que subordinan la lógica de la vida, a la de la acumulación.

Eco-dependencia e Inter-dependencia

Conceptos feministas para combatir las violencias hacia nuestros cuerpos y nuestros territorios. Configuración del capitalismo a partir de la aniquilación de mujeres. la expropiación de sus saberes ancestrales, acaparación de tierras y la colonización; violencias de género (en sus dimensiones instrumental y expresiva) círculo de la violencia; extractivismo como elemento constitutivo del capitalismo; cuerpo-territorio (binarismo hombre/mujer cultura/naturaleza).

SOMOS ECO-DEPENDIENTES E INTER-DEPENDIENTES

“Una marca del patriarcado en nuestros cuerpos es que nos impide dolernos. Llorar la propia realidad, y la de las otras.”

(Testimonio taller 31/7)

Video explicativo N°2 – Soledad de León

(Apartado textual de la autora Yayo Herrero, del texto: “Los retos del movimiento ecologista ante la crisis global”)

Los seres humanos somos una especie de las muchas que habitan este planeta y, como todas ellas, obtenemos lo que necesitamos para estar vivos de la naturaleza: alimento, agua, cobijo, energía, minerales… Por ello, decimos que somos seres radicalmente ecodependientes. En realidad somos naturaleza. Sin embargo, las sociedades occidentales son prácticamente las únicas que establecen una ruptura radical entre naturaleza y cultura; son las únicas que elevan una pared entre las personas y el resto del mundo vivo (Riechmann, 2009). Concebir lo humano como opuesto y superior a la naturaleza impide comprender las relaciones de dependencia y aboca a destruir o alterar de forma significativa la dinámica que regula y regenera lo vivo, en una tendencia absolutamente suicida. La denuncia de esta visión antropocéntrica es uno de los elementos constituyentes del movimiento ecologista. El imaginario colectivo está profundamente penetrado por la lógica de la dominación sobre la naturaleza. Sumida en un preocupante analfabetismo ecológico, una buena parte de la sociedad y muchas de sus instituciones continúan ignorando la complejidad y autoorganización de los sistemas vivos. La mayor parte de la ciudadanía no se siente ecodependiente y considera que la ciencia y la técnica serán capaces de resolver todos los deterioros que ellas mismas crean. De forma mayoritaria se profesa un optimismo tecnológico que hace creer, acríticamente, que algo se inventará para sustituir los materiales y recursos energéticos que son velozmente degradados en el metabolismo económico, o para reestablecer la biocapacidad del planeta, actualmente ya superada. Pero además, somos seres profundamente interdependientes. Desde el nacimiento hasta la muerte, las personas dependemos física y emocionalmente del tiempo que otras personas nos dan. Somos seres encarnados en cuerpos que enferman y envejecen. Durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, las personas no podríamos sobrevivir si no fuese porque otras –mayoritariamente mujeres debido a la división sexual del trabajo que impone el patriarcado- dedican tiempo y energía a cuidar de nuestros cuerpos. La invisibilidad de la interdependencia, la desvalorización de la centralidad antropológica de los vínculos y las relaciones entre las personas y la subordinación de las emociones a la razón son rasgos esenciales de las sociedades patriarcales (Hernando 2012). Y si no miramos la vejez, la enfermedad o la muerte, no podemos ver la centralidad del trabajo de quienes se ocupan del mantenimiento y cuidado de los cuerpos vulnerables. Y si no lo vemos, seguiremos apostando por sociedades en las que cada vez es más difícil reproducir y mantener la vida humana, porque el bienestar de las personas con sus cuerpos no es la prioridad (Carrasco, 2009).

—

Aceptar que somos ecodependientes e interdependientes, es entender que la lógica de la vida, el proyecto histórico de los vínculos, debe ser nuestra prioridad como pueblos, que el crecimiento económico debe tener un límite, que el capitalismo no es una forma viable de organizar el mundo.

Mujeres, derechos humanos y participación política

Mujeres, LGBTTTIQ+, representación y participación política. Violencia política. La disputa de los movimientos ambientales por el poder y el Estado.

MUJERES Y DERECHOS HUMANOS

“En el campo hay mucho tabú. No se conocen los derechos, no llega eso. Tenemos que aprender nuestros derechos, para poder hacer mejor lo que hacemos”

(Testimonio taller 10/7)

Las leyes internacionales y nacionales que hoy protegen los derechos de las mujeres, son producto de luchas que han llevado muchísimo tiempo y muchísimas vidas. En 1789, en tiempos de la Revolución Francesa, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Este documento es el primero que sienta las bases de una concepción universal de Derechos Humanos. Tres años después, Olympia de Gouges redactó una “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”. Hay que recordar que en ese momento, las mujeres no tenían el derecho a voto, por ende, no eran ciudadanas. Olympia de Gouges se atrevía a desafiar ese orden social, diciendo que las mujeres también merecíamos derechos humanos. Su osadía la llevó a la guillotina, “por el delito de haber olvidado las virtudes de su sexo para mezclarse en los asuntos de la república”. Es decir: las mujeres en la casa, en lo privado y los hombres haciéndose cargo de la patria, en lo público. Llevó una lucha de más de 150 años, a las mujeres Francesas, conquistar el derecho a voto, a ser consideradas ciudadanas.

Los Derechos Humanos, como vemos, nacieron con sesgo de género. Esa concepción universal de Derechos Humanos, incluía sólo a los hombres blancos, dueños de tierras y padres de familia. Quedábamos por fuera de la ciudadanía las mujeres, los esclavos, los niños y niñas y los hombres pobres. Recién en 1993, en la “Conferencia de Viena” quedó claro que los derechos de las Mujeres, también son Derechos Humanos.

Como hemos visto, las mujeres comenzaron hace muchos años a denunciar estas estructuras de desigualdad. Las sociedades no han aceptado tan fácil a las mujeres en el ámbito público, y sin dudas, los hombres poco han querido hacerse cargo del ámbito privado. Y si las mujeres no accedemos al ámbito público, ¿quién pelea por nuestros derechos? No ha sido hasta que las mujeres participamos en política, que algunos temas llegaron al debate público. Pero acá estamos, conociendo nuestros derechos, para poder ejercerlos y seguir cambiando el rumbo de la historia.

Es importante pensar que disputar por participación política dentro del Estado, es una de las vías posibles. Pero también sabemos que el Estado Moderno nace de la mano del capitalismo extractivista patriarcal, racista y colonial. Entonces también es importante saber que ese Estado tiene un límite. De todos modos, también sucede que es dentro del Estado en dónde se disputan reconocimientos de derechos y respeto por nuestras vidas. ¿Entonces? Como dice Rita Segato, quizás una opción es habitar el mundo de un modo “anifibio”. Exigiéndole al Estado que respete y garantice nuestros derechos, mientras le apostamos a la forma de vida en la que creemos: la comunidad. Apostarle al proyecto histórico de los vínculos, de los pueblos, la vida en comunidad; luchando contra el proyecto histórico del capital, que aniquila y arrasa con todas las formas de vida, fundamentalmente la vida de las mujeres y la naturaleza.

Infografía y documento de base

Anexo: Violencia de género

El ciclo de la violencia de género – Fases

Generalmente cuesta entender las situaciones de violencia de género y se culpabiliza a la persona que atraviesa esa situación. Algunos se preguntan: ¿Por qué la mujer agredida no se va y deja al agresor? ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué después de denunciar (en la mayoría de los casos) retira la denuncia? La violencia de género se da en diferentes fases, que conforman el “ciclo de la violencia”. Conocer el ciclo, nos permite entender que es lo que sucede en estas situaciones y cómo podemos acompañar. Identificar tempranamente las diferentes maneras en que se expresa la violencia en los vínculos es muy importante porque las formas sutiles de violencia, generalmente continúan en una escalada hacia las formas más visibles y extremas, como el femicidio.

(Ciclo de la violencia según Leonora Walker)

- FASE DE FORMACIÓN DE TENSIÓN: Se caracteriza por el incremento progresivo de tensión, de conflictos y actos violentos. El agresor manifiesta violencia verbal, cambios de ánimo repentinos, quejas e irritabilidad. El agresor hace responsable a la víctima por sus cambios de conducta y pérdida de control. La víctima suele intentar justificar esos actos, se cuida de no hacer las cosas que lo hacen enojar, creyendo que así puede evitar conflictos.

- FASE DE AGRESIÓN: Es la fase en que estalla la violencia (física, psicológica, sexual), etapa en la que se hace explícita. En este momento la víctima puede reconocer la situación, hablar de lo que le sucede y pedir ayuda. Este es el momento ideal para acompañar a

alguien a realizar una denuncia, o comenzar a hablar de ello. No debe sorprendernos que luego de la etapa de luna de miel, la víctima se arrepienta y quiera levantar la denuncia. - FASE DE LUNA DE MIEL O RECONCILIACIÓN: En este momento, luego de los episodios de violencia, el agresor suele pedir disculpas. Se muestra arrepentido, amable y cariñoso, y dice que se ha puesto nervioso por otras cosas y por eso ha estallado. Promete que no volverá a suceder. Manifiesta un amor profundo por la víctima, pide nuevas oportunidades y un voto de confianza, porque él puede cambiar gracias a ella. La víctima, que ansía un cambio, confía en eso, minimiza el hecho, y hasta asume culpas por haberlo alterado.

Cuestionario N° 1 - Feminismos comunitarios

A continuación, se presentan preguntas simples sobre nociones del Feminismo Comunitario:

- El Feminismo Comunitario es “la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya rebelado ante el patriarcado que la oprime”

- Desde esta concepción, el objetivo del feminismo comunitario es buscar una alternativa al feminismo tradicional, es decir, parte de lo que se denomina como feminismo contrahegemónico, el cual cuestiona la representación del sujeto feminista dentro de las teorías y praxis feministas dentro de los estereotipos de mujer blanca, de clase media y heterosexual.

- El feminismo comunitario busca hacer un feminismo que parta de la realidad en la que viven las mujeres del Abya Yala.